淋巴瘤治疗中泊洛妥珠单抗的耐药性:影响因素与克服策略

泊洛妥珠单抗的耐药性是淋巴瘤治疗中的核心挑战,其发生与肿瘤异质性、基因突变及微环境改变密切相关,需通过多维度策略实现突破。

耐药性的驱动因素解析

耐药机制主要涉及三方面:其一,CD79b基因突变导致抗原表达缺失,使药物无法精准结合;其二,药物外排泵(如P-糖蛋白)过表达,加速细胞内药物排泄;其三,替代信号通路(如PI3K/AKT、NF-κB)激活,绕过CD79b依赖的凋亡途径。此外,肿瘤微环境中的免疫抑制细胞(如Tregs、M2型巨噬细胞)分泌细胞因子(如IL-10、TGF-β),可削弱药物诱导的免疫应答。

动态监测与早期预警体系

建立基于液体活检的耐药监测平台,通过循环肿瘤DNA(ctDNA)检测CD79b突变频率及克隆演化。例如,治疗3个月后ctDNA中CD79b突变等位基因频率>5%,提示耐药风险升高,需提前调整方案。同时,利用PET-CT评估代谢体积变化,若治疗2周期后代谢体积未缩小>30%,则可能存在耐药。

联合治疗与序贯策略的创新

针对耐药患者,可采用“靶向+免疫”双通路阻断策略。例如,泊洛妥珠单抗联合PD-1抑制剂(如帕博利珠单抗),通过解除T细胞抑制增强抗肿瘤效应;或与BTK抑制剂(如伊布替尼)联用,阻断B细胞受体信号通路。对于多药耐药患者,序贯使用CAR-T细胞疗法或双特异性抗体(如格菲妥单抗)可实现深度缓解。此外,表观遗传调节剂(如HDAC抑制剂)可逆转耐药相关基因的沉默,恢复药物敏感性。

个体化治疗方案的精准制定

基于肿瘤基因组学特征选择治疗方案。例如,MYC/BCL2双表达淋巴瘤患者,泊洛妥珠单抗联合维奈克拉(BCL2抑制剂)可克服凋亡抵抗;对于TP53突变患者,优先选择含铂类化疗方案。治疗过程中需动态评估患者体能状态,老年或合并症多者,可采用减量泊洛妥珠单抗(1.2mg/kg)联合低剂量化疗,平衡疗效与安全性。

通过耐药机制的深度解析、动态监测技术的创新应用及联合治疗策略的优化,泊洛妥珠单抗的耐药问题正逐步被攻克,为淋巴瘤患者带来更长生存期与更高生活质量。

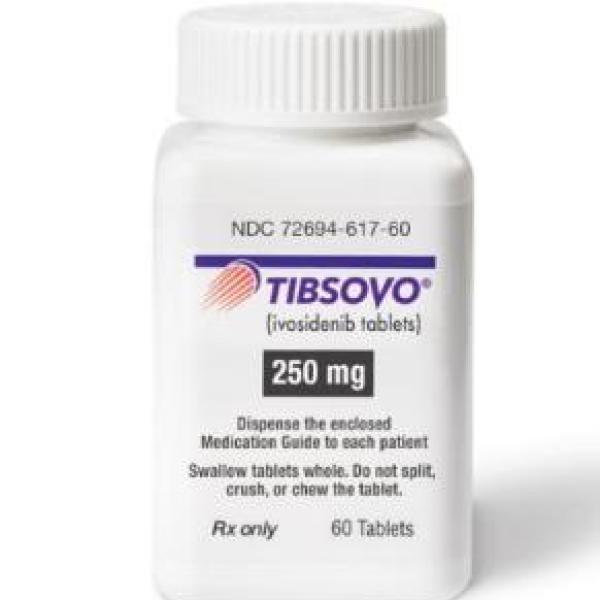

泊洛妥珠单抗在全球多个国家已上市,海外原研药/仿制药等信息,可咨询海得康了解。海得康有着丰富的国际新药动态知识和经验,能够为国内患者提供全球已上市药品的专业咨询服务。如有需要,可以拨打服务热线400-001-9769或海得康官方微信15600654560来获取帮助。

免责声明:以上文章所有内容均根据公开信息查询整理发布,如有雷同或侵权请联系删除。所有关于药物的使用和副作用的信息仅供参考,并不能替代医生的专业建议。在使用前或更改任何药物治疗方案前,请务必与医生进行充分的沟通和讨论。图片来源网络,如有侵权请联系删除。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣